息さわやか口臭外来 Breath

11

ニオイの元を治療する

口臭治療の息さわやか口臭外来

口臭に悩む方々は、周囲からの視線や人間関係の問題など、多くのストレスを感じていることでしょう。口臭の原因は多岐にわたり、自己対策だけでは解決できない場合もあります。専門家による治療を受けることで、口臭は確実に改善することが可能です。あきらめずに、適切な対策を講じていきましょう。

-

- ご案内

- 口臭外来は、毎週月曜日に

実施しております。

患者様にはご迷惑をお掛けいたしますが、

ご了承のほどよろしくお願いいたします。

息さわやか口臭外来の適応症状Indications

息さわやか口臭外来は以下のような症状がある方にお勧めです。

- 口臭の自覚症状があるけれど、どう治療していいのかわからない。

- 口臭原因がわからなくて困っている。

- 口臭を家族や友人に指摘され、恥ずかしい思いをしている。

- 口臭対策グッズを使っているけれど、改善されない。

- 寝起きに口の中がネバネバして口臭がひどい。

- 会議やプレゼン、デート時など、緊張すると口臭がしてしまう。

- 自分では口臭の自覚症状がないけれど、人に指摘されてしまう。

- 口臭対策を自分なりにやっているけれど、悪化する一方で困る。

- 口臭のせいで人間関係に悩んでいる 、人の近くで話ができない。

口臭治療の実績

- 約1カ月で、確実に口臭が激減します。

- 自分で口臭の再発予防が可能になります。

- 自分の口臭を自分で確認できます。

口臭菌を制するK12菌の発見・開発

ストレプトコッカス・ザリバリウスK12

ニュージーランドのオタゴ大学口腔細菌学者ジョン・タグ博士が可能連鎖球菌が少なく歯や喉の健康な子供たちに共通して存在する唾液連鎖球菌がストレプトコッカス・ザリバリウスK12です。

腸内細菌のバランスを整えるように、K12菌が口腔内の細菌バランスを健康に保ち、歯周病や口腔内の状態を健康に保つことができることが証明され世界中で使用されています。

従来1タブレットに1億個入っておればBLIS K12®︎菌サプリとして認可されるなか、今回、新谷悟博士(歯学)の監修で48億個と従来の48倍という驚異的な菌数を1タブレットに含有させることに成功しました。

口臭に関する豆知識

臭グッズやタブレットでは口臭を消せません。

口臭を気にされる方のほとんどは、口臭に効くタブレットやガム、洗口剤などを利用しています。タバコで誤魔化すという方もいます。確かに、タブレットや消臭グッズを使用している短い時間は口臭を隠すことができます。一時的に口臭がごまかされますが、口臭が治ったわけではありません。実際には口臭は治っていないので、タブレットやや消臭グッズを使用していないときは口臭が発生します。さらに人によっては口臭と消臭グッズのニオイが混ざって、より不快なニオイが発生してしまうことも少なくありません。

ストレスが口臭の原因に

ストレスは気分をイライラさせるだけでなく、様々な病気の原因となることが分かっています。ストレスは口臭の原因にもなります。ストレスにより唾液の分泌量が減り、口のなかの細菌の数が増え口臭を発生させてしまうのです。口内には600種類ほどの細菌がすんでおり、唾液の分泌が低下すると口臭発生菌が増加して口臭が悪化します。

舌が白くなり口臭の原因である舌苔とは

口腔内の細菌や新陳代謝ではがれた細胞などが付着したものが舌の上が白くなるのが舌苔の正体です。多少の舌苔は誰にでもあります。口内が汚れていたり、体調が悪い時などに増えたりします。舌苔が増えるほど、臭いが強くなりますの定期的にお掃除して、臭いを防ぐようにするようにしましょう。舌苔は、歯周病の他、代謝異常や不規則な生活の表れです。生活習慣改善と、正常な唾液の分泌が大切です。

口臭の科学

口臭が発生する原因と臭いの種類

ニオイの元となる物質は 硫化水素 メチルメルカプタン ジメチルサンファンド です。

硫化水素

起床時、空腹時、老化など…生理的な臭いの原因。卵が腐った時のような臭い。

メチルメルカプタン

歯垢が溜まって起こる臭いの原因。魚や食べ物などが腐敗した時の臭い。

ジメチルサンファンド

歯周病が進行すると増加する臭いの原因。生ゴミのような強烈な臭いの3つあり、それぞれが特有の臭気を発生させます。

口臭の原因は、

- 口内環境:

歯周病、プラーク・バイオフィルム、舌苔など。 - 体質:

便秘、口腸内細菌の腐敗臭など消化器の状態によるもの

以上の2つが原因となります。

バイオフィルム

口臭を発生させる口腔内細菌には、浮遊細菌とバイオフィルム細菌が存在します。バイオフィルム(生物膜)は細菌が身にまとった集合体で外敵から身を守るために作られます。

バイオフィルムは、排水溝・金魚鉢・お風呂場のヌルヌル成分として実感できます。一旦、バイオフィルムが形成されると、流水などだけでは剥がれ落ちません。一番簡単な方法は、ブラシやたわしで、ゴシゴシ、こすってはぎ取るしかないのです。

口の中に出来るバイオフィルムに守られた口臭発生菌も原理は同じです。口臭発生菌が作るバイオフィルムも同様で、専門家により機械的にはぎ取るしか確実な手だてはありません。

バイオフィルムを破砕して、口臭発生菌を直接、露出させないと、除菌薬が目的通りの薬理効果を発揮しません。

口臭の治療

口臭の原因は、口内環境が70%、体質が30%であるため、口臭を確実に治すには、口内環境面と、体質面の両面からの治療が必要です。さらに、原因はひとによって異なるので、個々にあった治療計画を立てます。

口内環境の改善とともに体質によって発生した口臭を種々のサプリメント、漢方などの東洋医学で治療します。

口臭治療は恥ずかしいと思っておられる患者さんも多いのが現状です。プライバシーや個人情報を守るため、当院は全て個室で、検査・治療中は他の患者さんは治療室に入れません。また、得られた個人情報は、当院で厳重に管理し、秘密は厳守します。ご安心下さい。

なお、口臭治療は、「口臭」そのものが、病気と認識されていない為、厚労省が定める、保険診療には盛り込まれていません。どの診療科目でも、対応し切れていないのが現状です。したがいまして、全て、自費診療として進めていく事となります。以上の背景をご理解の上、宜しくお願い申し上げます。

自宅でできるチェック方法

-

- 方法 1

- 口臭チェッカー

息を吹きかけるだけで簡単に臭いをチェックできますが、正確に計れないこともあるので、目安程度に使用することをオススメします。

-

- 方法 2

- コップ

キレイに洗ったコップを八の字を描くように空中で振った後、コップに直接息を吹きかけ、そのコップの臭いを嗅ぐチェック方法。

-

- 方法 3

- オキシドール

オキシドールを使ってチェックする方法。まずオキシドールを水で2倍に薄めたものを用意し、うがいをします。うがい後の水をコップに出し泡を確認。泡が多ければ臭いが発生していま。目で見て解る便利な方法です。

-

- 方法 4

- 歯磨き

歯磨き粉を使わずに歯を磨き、歯ブラシの臭いを嗅いでチェックする方法です。歯ブラシから歯垢の臭いが発生していると臭っていることになります。

-

- 方法 5

- ティッシュ

ティッシュで舌苔を拭き取り、臭いを嗅ぐ方法でチェック。歯や歯茎ではなく、舌から発生する臭いが確認できます。

唾液分泌を高めるマッサージ

口内の口臭発生菌をコントロールするには唾液分泌を高めるマッサージが有効

耳下腺(じかせん)マッサージ

耳たぶの真下あたりに人さし指の先を置き、後ろから前にぐるぐると押し回すようにします。

顎下腺(がっかせん)マッサージ

あごの真下の中央に両手の親指をそろえて置き、舌を上に持ち上げるように押します。

舌下腺(ぜっかせん)マッサージ

あごの真下の中央に両手の親指をそろえて置き、舌を上に持ち上げるように押します。

口臭検査・口臭相談Bad Breath Test and Consultation

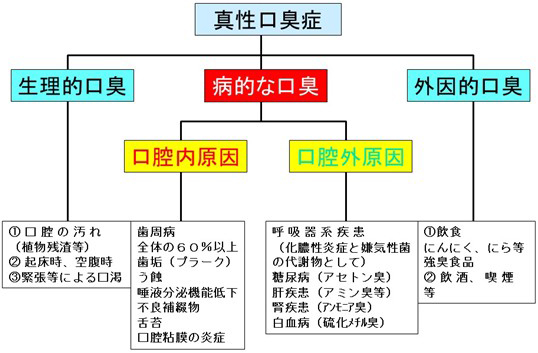

口臭症の分類

口臭には種類があり、以下のように分類されます。

1.真性口臭症(GENUINE HALITOSIS)

実際に口臭を有する症例は真性口臭症と言われ、実際には口臭のない仮性口臭症や口臭恐怖症と明確に区別することが重要です。基準としては、社会的容認限度を超える明らかな口臭が認められるものと定義されています。

真性口臭症は、生理的口臭と病的口臭に分類され病的口臭は歯科学的・医学的治療の必要な疾患が存在する口臭症であり、生理的口臭は治療すべき原疾患がなく、歯ならびに口腔清掃指導等のみ必要とする口臭症と言える。

| 1)生理的口臭 (Physiologic Halitosis) |

う蝕の歯や智歯周囲炎を含む、口臭の原因となる器質的変化や原因となる疾患がないもの。口腔内の腐敗作用により産生され、生理的に舌苔が付着しやすい舌背後方に由来する口臭です。生理的口臭の約6割が舌背より産生されます。 |

|---|---|

| 2)病的口臭 (Pathologic Halitosis) |

病的口臭は、治療あるいは改善すべき原因疾患や器質的変化がある口臭で、口腔由来の病的口臭と全身由来の病的口臭に分類されます。 |

2.仮性口臭症(PSEUDO-HALITOSIS)

患者が口臭を訴えるが、社会的容認限度を超える口臭は認められず、検査結果などの説明により、訴えの改善が期待できるものを仮性口臭症と診断する。自臭症、自己臭症、自己臭恐怖、口臭ノイローゼなど多くの診断名でよばれることもあります。

3.口臭恐怖症(HALITOPHOBIA)

真性口臭症および仮性口臭症に対する治療では、訴えの改善が期待できないものを口臭恐怖症と分類され、心療内科など心因的な原因を考え専門医の対診を必要とする症例です。

口臭の原因

口の中には一たくさんの細菌、①嫌気性菌:酸素が嫌いな菌。②好気性菌:酸素の好きな菌。が存在していますが、口臭を発生させるのは嫌気性菌です。酸素が少なくなるほど活発に活動し「揮発性硫黄化合物」という原因物質を発生させます。酸素が少ない状態とは、唾液の分泌が低下して、口の中が乾燥した状態で起こり、このような条件になると嫌気性菌が増殖して、臭いの原因物質を産生します。この原因物質は唾液に溶け、口の中が苦くなったり、口の中が乾燥し、ネバネバしてきたら要注意です。唾液には口腔内をきれいにする「自浄作用」がありますが唾液の分泌量が低下するとこの自浄効果がうすれ、菌が増殖し、口臭を起こしやすい状態となります。

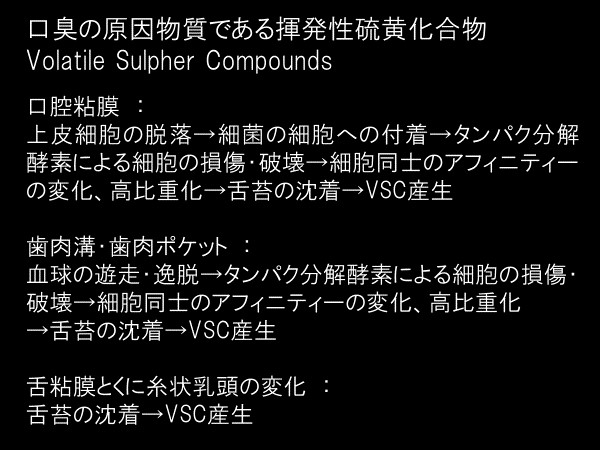

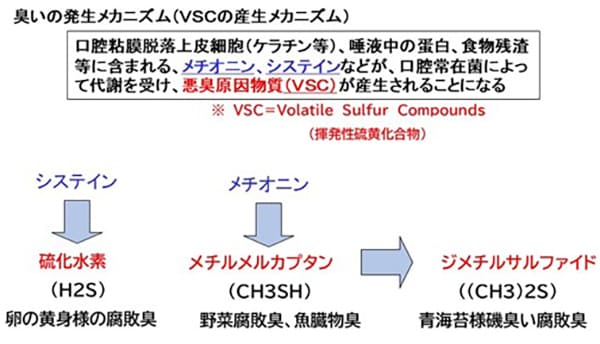

口臭の原因物質である揮発性硫黄化合物 Volatile Sulpher Compoundsがどのように発生するのかということについては、以下の図に示していますが、最終的には舌苔の沈着に集約あされることがわかります。。舌苔は、健常者の7割程度。幼年者、高年者に少なく中年に多く発現し。歯周病、齲蝕、清掃不良、喫煙者で多いことが知られており、脱落上皮細胞(100%)、連鎖状球菌(80%)、ブドウ状球菌(87%)、食片残渣(80%)、白血球(27%)が見られます。

一方で、生理的口臭産生の環境としては、主に舌背後方2/3の部分から発生し、中性からアルカリ性(酸性下では口臭産生せず)、口臭産生の気質は、舌苔中の脱落上皮細胞、血球とされています。

揮発性硫黄化合物(VSC)

- 硫化水素:最も多く検出され、生理的口臭の原因となります。

- メチルメルカプタン:歯周病により大量に発生します。

- ジメチルサルファイド:歯周病が進行するとともに量が増していきます。

1.生理的口臭の産生

生理的口臭は、舌背後方部における細菌の腐敗作用(舌苔)が主な原因です。腐敗作用は常時進行し、VSC(揮発性の硫黄化合物)を産生するため、口腔内細菌数の変化に準じた日周変動がある。すなわち起床時が最も口臭が強く、口腔清掃や食事摂取により口臭は減少する。このことが口臭の原因物質である揮発性硫黄化合物 Volatile Sulpher Compoundsの発生につながります。

生理的な口臭

- 起床時:唾液の分泌がほぼ停止しますので口の中がカラカラになり細菌が増えることで起こります。

- 空腹時:血液中の代謝産物の影響と口腔内の生理的な機能が悪化して起こります。

- 緊張時:不安や緊張を感じると唾液の分泌が停止するため起こります。

- 妊娠・思春期:血液中のホルモンの変化や代謝が関係して起こります。

- 月経時:生理の時に精神的不調、体調不良から起こります。

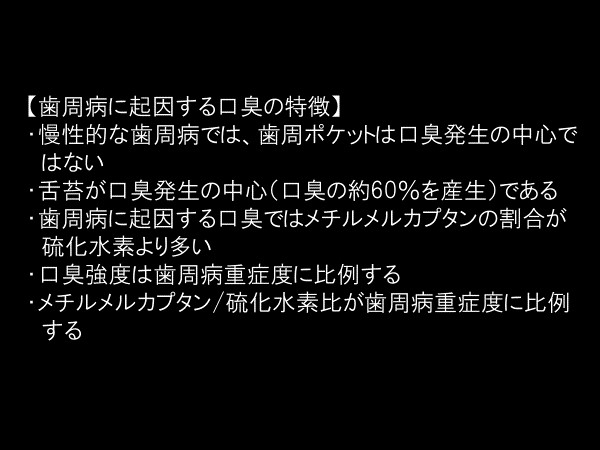

2.病的口臭:歯周病口臭

歯周病に起因する口臭の原因は生理的口臭に一致する。慢性期歯周病の独特な口臭は、生理的口臭と同じく舌背がその産生の中心で、全VSCの6割が舌から産生されている。すなわち、歯周病のために口腔内全体あるいは舌背の環境変化が起きたと考えられる。

3.全身疾患による病的口臭

糖尿病ではインシュリン分泌低下のため、細胞内にブドウ糖を送り込むことができない。そのため、細胞外ではブドウ糖が停滞し高血糖となる。一方、細胞内ではブドウ糖不足のために脂肪がβ酸化され、エネルギー源となる。この際、ケトン体が産生され、尿中や呼気中に排泄される。揮発性硫黄化合物VSCは、腸管内でも産生されるが、肝機能障害では腸管から吸収されたVSCの解毒能が低下し、肺を介して呼気中に排泄される。同様に腎疾患でもアミン類の呼気中排泄が認められることがしられている。

- アセトン:糖尿病

- アンモニア:肝機能障害、腎機能障害

- ジメチルアミン:腎機能障害(さかなの腐ったようなにおい)

- トリメチルアミン:腎機能障害(さかなの腐ったようなにおい)

上記疾患が重症の場合のみ口臭が認められます。原疾患の治療をする必要があります。

4.排卵周期と口臭

生理周期と口臭の関係を検討すると、必ずしもすべての女性で明らかな整理の影響があるわけではない。しかし、傾向としては排卵日前後を含む2日間および月経の一時期に揮発性硫黄化合物VSCの増加がみられる。口臭周期の原因は不明であるが、女性ホルモンがしない細胞のライゾームを脆弱化させ、酸性加水分解酵素が逸脱し炎症性変化が起きるため、VSCが産生されると想像されるほか、メチオニンを多く含む歯肉溝滲出液の増加などの理由が考えられる。

病的口臭

- 歯垢・歯石によるもの:歯垢や歯石は嫌気性菌によって作られます。

- 虫歯によるもの:むし歯特有の臭い原因になる他、嫌気性菌が増殖します。

- 歯周病によるもの:進行した歯周病では大量の嫌気性菌が存在し、強い臭いを発生。

- 義歯・ブリッジによるもの:ブラッシングなどは口腔清掃が行いにくく、口臭の原因になります。

- 全身的病気によるもの:慢性鼻炎、蓄膿症、慢性気管支炎、糖尿病、肝機能障害、腎不全。

などにより起こります。

その他、にんにくやニラなど食事によっては、食べた食品の臭いが口臭となることや、お酒の飲みすぎやタバコの吸い過ぎも口臭の原因になります。ニンニクを食べるとアリシンという物質が体内に入り、分解され、アリルメルカプタンと呼ばれるものになり、これが原因になります。

虫歯、歯周病、内科的な病気以外にも口が常に開いている(口呼吸)、ストレスなども原因になります。口で呼吸すると口腔内は乾燥し、嫌気性菌が活発に活動しやすい環境となります。また、ストレスがたまっていると精神的な緊張を引き起こし、舌の動きが停止してしまい、唾液の分泌の減少を引き起こします。その結果口腔内は乾燥し、口臭の発生へとつながっていきます。

口臭の検査

口臭の検査には、いくらかのものがあり、以下のような特徴があります。

1.ガスクロマトグラフィ:揮発性硫黄化合物(VSC)分析

大学病院などの大きな医療機関では置いてある場合もありますが、一般的な歯科や歯科口腔外科では高価なため、設置はできないのが現実です。

2.官能検査

University British Columbia式官能検査:術者が直接、鼻で臭いをかいで判断する方法

3.口臭測定器(オーラルクロマ、ハリメーター、ブレストロン)の利用

利点:一見正確に見えるため患者に理解されやすい。

欠点:正確性にやや劣る(VSC等の感度が低い)。

患者さんに提示する客観的なデータとしては各種測定器による測定結果が好まれます。しかし、機械の特性をよく理解しなければ、得られた結果を理解し説明するのは困難です。

- 現在、当医院ではOralChroma CHM-2による口臭検査以外は行っておりません。

口臭検査

当クリニックではOralChroma CHM-2を用いた口臭検査を行っております。

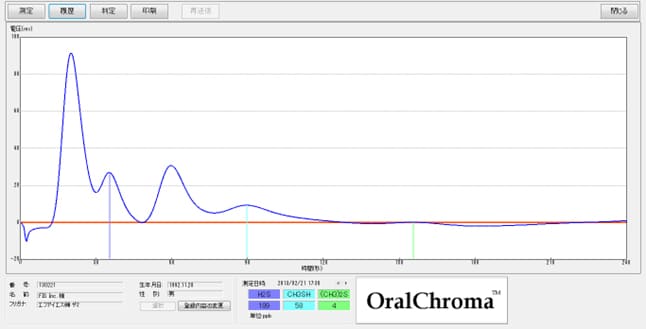

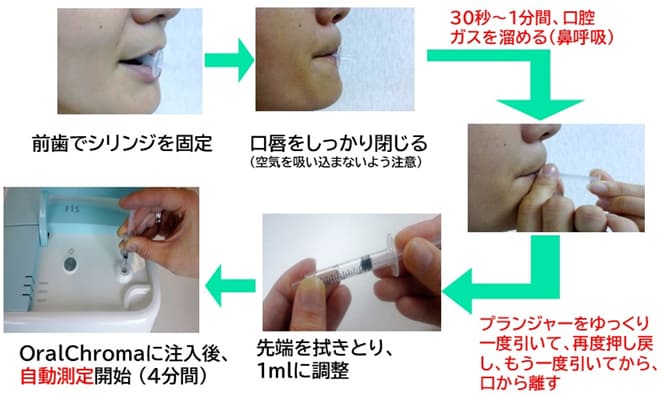

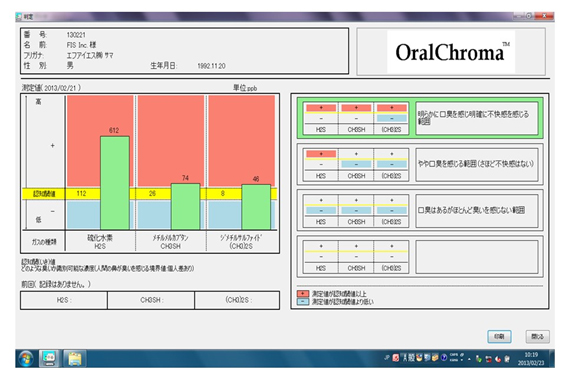

OralChroma検査の特徴と検査方法

口臭:臭いの発生メカニズムは、いいかえればVSC(Volatile Sulfur Compounds 揮発性硫黄化合物)の産生メカニズムであり、口腔粘膜脱落上皮細胞(ケラチン等)、唾液中の蛋白、食物残渣等に含まれる、メチオニン、システインなどが、口腔常在菌によって代謝を受け、悪臭原因物質(VSC)が産生されることになります。

このシステインは口腔常在菌により変化した卵の黄身様の腐敗臭がする硫化水素:H2S、メチオニンが変化した野菜腐敗臭、魚臓物臭の元であるメチルメルカプタン:CH3SHそして、青海苔様磯臭い腐敗臭を出すジメチルサルファイド:(CH3)2Sを個別に測定できるのがOralChromaになります。

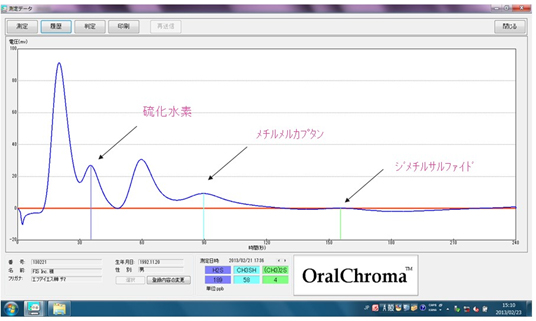

OralChromaは悪臭原因物質3種類を個別に測定できる

OralChromaでの口臭検査は以下のごとく、シリンジを口にくわえていただき、約30秒から1分口腔内の臭いをためていただき、その後、口腔内の臭いをシリンジで吸い取り、機械本体に取り込み、各々のガスの量を測定します。

測定手順(サンプリング)

測定には、約4分ほどかかり以下の画面のような測定画面が表示されます。

その後、判定結果が表示されます。判定結果は印刷して患者さんに説明いたします。

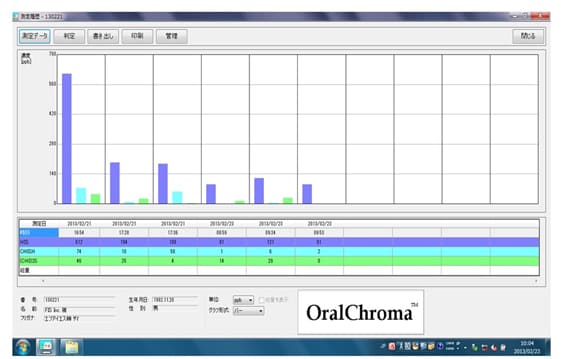

患者さんごとに口臭の変化を確認することもできるため、口腔ケアによる口臭の低下や内容の変化を記録し知ることができるのもモチベーションにつながると思います。

測定画面

判定画面

患者さんごとの履歴表示

測定前の注意事項

- 測定の3時間前からは食事をしないでください。

- ガム、キャンディーなども控えてください。

- コーヒー、お茶などの飲料も1時間前から控えてください。

- 測定前のブラッシング、うがいはしないでください。

- 測定の30分前からは喫煙を避けてください。

当院の口臭戦略(基本)Treatment Cost

| 治療料金(税込表示) | |

|---|---|

| OralChromaによる口臭検査 | ¥3,300 |

| 口腔内の診察による口臭の原因精査 | 保険診療 |

| 歯周病、根尖性歯周病に対する精査、加療 | 保険診療 |

| 定期的なEMSを用いたPMTC (月1回を2~3ヶ月持続) |

¥11,000(1回) |

| 口臭に対するプロバイオティクス療法 (3ヶ月持続) |

¥4,400(1ヵ月) |

| OralChromaによる口臭検査 (再評価) |

¥3,300 |

口臭の80%以上は口内細菌による揮発性のガスが原因とされています。ガスを抑制するためには、口腔内を清潔に保ち、唾液の分泌を促すことが重要です。

PMTCは、口臭と歯周病の原因となる歯垢や歯石を徹底的に除去するため、口腔内を清潔な状態に保つのに非常に有効です。

専門家である歯科衛生士による歯石除去と歯面清掃で口腔内の細菌を減少させ、唾液の分泌も促進されるため、口臭の発生を防ぐことができます。さらに、清潔な口腔環境を定期的なPMTCで維持することで、揮発性ガスの生成を抑え口臭のない状態を維持できるのです。

EMSを用いたPMTCProfessional Mechanical Tooth Cleaning

EMSによるGBT(GUIDED BIOFILM THERAPY)を積極的に採用

PMTC(歯石除去・歯面清掃)は、口腔清掃の専門家である歯科衛生士による徹底した歯科医院で行う歯面清掃です。専用の機器とフッ化物入り研磨剤を使用し、歯磨きでは除去できない歯石やプラークを取り除きます。

PMTCを受ける頻度は、歯の状態や生活習慣によって異なりますが、一般的には3~4か月に一度のペースです。虫歯や歯周病のリスクが高い人や、喫煙者、歯並びが悪い人、また、口臭がある方などは1~2か月ごとに受けると良いでしょう。

PMTCを定期的に受けることで、長期的に歯の健康を守ることが可能です。

歯と歯周組織の健康は、家での患者さんご自身によるフロス、歯間ブラシ、歯磨き、ジェットウォッシュなどによるホームケアと歯科医院での歯科衛生士による専門家のケアを両立することで、維持することができます。

PMTCでは専門家である歯科衛生士が、患者さん自体が行うホームケアでは行き届かない部位を中心に、全ての歯面の歯石とプラークを除去・研磨します。

- 歯石除去は、スケーラーという器具を使って機械的に歯石を取り除きます。

- 歯面清掃は、歯の表面に付いたプラークや着色を専用機器とフッ化物入り研磨剤を用いて除去します。

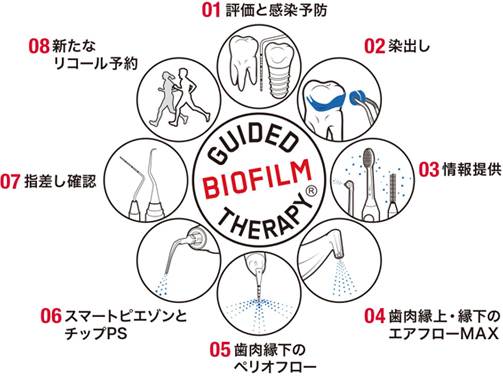

- GBT(GUIDED BIOFILM THERAPY)

EMS社の「エアフロー プロフィラキシス マスター」を用いたエアフロー。

エアフローは、細かいパウダー粒子をジェット噴射で歯に吹き付けて汚れを落とす機器ですが「EMS エアフロー」で用いるパウダーは、粒子の直径がわずか14μmと非常に細かく、少量のパウダーでも着色(ステイン)やヤニなどの汚れを落とすほか、ブラシが届かない歯周ポケット内の歯周病菌の除去にも効果が高いことが特徴です。

歯石除去

デンタルプラークが石灰化すると歯石になります。歯石の表面は粗造で、プラークの蓄積を促進します。

歯ブラシが十分に届かない部分で歯石はでき、歯石が歯ブラシによる歯面清掃を妨害するため、プラークコントロール:歯の清掃がさらに困難になります。

また歯石ができると、歯石の歯肉に対する機械的刺激と、歯石に蓄積したプラークによりポケット内の炎症を憎悪させてしまいます。

歯石は歯ブラシでは取り除くことができないので、歯科医院でスケーラーという器具を使って機械的に剥がし取ります。

スケーラーには手用のハンドスケーラーと機械で動くエアスケーラーや超音波スケーラーがあります。歯石の沈着部位・付着量・歯周組織の状態などを鑑みて専門家である歯科衛生士が器具を選択し歯石除去を行います。

歯面清掃

専門家が行う歯面清掃では、歯肉縁下3ミリ程度までの歯根面清掃が可能です。

プラークを染色し、プラークや汚れの付着部位を確認します。続いて歯面清掃用のペーストと回転式器具を用いて歯面清掃を行います。

器具の先に取り付けるブラシやカップにはさまざまな形状や硬さがあり、専門家である歯科衛生士が歯肉やプラークの付着状況に合わせて選びます。ペーストは研磨粒子の粗いものでプラークや着色を除去し、研磨粒子の小さいもので最終仕上げをします。

GBT(GUIDED BIOFILM THERAPY)

う蝕、歯周病、インプラント周囲炎の根本的な原因とされているバイオフィルムをEMS「エアフロー プロフィラキシス マスター」を用いたエアフローで歯面や歯ぐき、歯周ポケットを傷つけず、効率的に除去します。

このGBTは、世界中の学術家や臨床家、歯科衛生士から精査した数多くの臨床的エビデンスに基づき、EMSが提唱している8つのプロトコールから成り立っています。

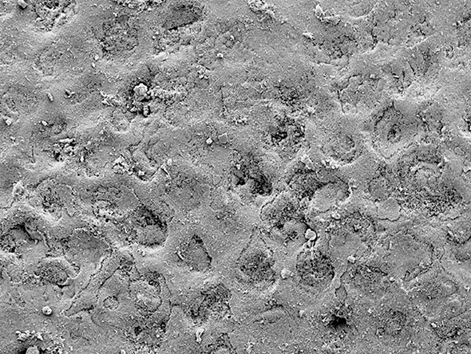

清掃前の残存バイオフィルム

天然歯のエナメル小柱は、容易に認識できます。写真は、次亜塩素酸ナトリウムで全滅した細菌の残骸を示しています。(画像はヒトエナメル質2,000倍)

低研磨ペーストによる「研磨」後

重要なエナメル小柱は研磨されています。ペーストが傷をつけました。バイオフィルムは自然な裂け目に広がっています。全体的に研磨ペーストを使用すると、貴重なエナメル質が失われます。歯面の改善はほとんどありません。(画像はヒトエナメル質2,000倍)

エアフローパウダー プラスによる清掃後

バイオフィルムはエアフローで除去されました。表面は、エナメル小柱質間まで清潔です。摩耗はありません。エナメル小柱はそのままに、表面は非常に滑らかです。(画像はヒトエナメル質2,000倍)

知っておきたい口臭のトピックス口臭白書2019

男性より女性の方が口臭レベルが深刻

日本人の口臭ケアの現状と課題を調べた口臭白書2019で、男性より女性の方が口臭レベルが深刻であることが判明しました。

男性より女性の方が口臭レベルが深刻であることが判明

- 中高年のおじさんより、若いおねえさんの方が口が臭い?

- ホルモンバランスの乱れ、妊娠・出産・子育てと口臭に関係性あり?

歯磨き頻度と口臭レベルには相関性がないことが判明

- セルフケア意識が高まっているものの、熱心なセルフケアだけでは限界あり?

- 歯科医・歯科衛生士によるプロケアが重要に?

仕事から恋愛まで、口臭は「対人コミュニケーションにおけるビッグイシュー」

- 日本人の7割が「周囲の口臭に悩まされながら」仕事をしている

- 女性の半数が、デート中の相手の口臭に悩んだ経験あり。別れの原因にも?

「口臭がひどい」のは酒やタバコをたしなむおじさんの方が多い。そんな固定観念が行いも崩れ去る調査データが明らかとなりました。

ブレス・ハザードプロジェクト

若林健史(日本歯周病学会 理事 専門医・指導医)、歯科医療総合商社である株式会社モリタ(大阪府吹田市 代表取締役社長・森田晴夫)、生体ガス測定システムのパイオニア企業である株式会社タイヨウ(大阪市 代表取締役社長・利川寶)が、全国47都道府県・4700人を対象とした口臭ケアに関する意識調査と、首都圏214人を対象とした口臭測定調査を行い、その調査結果をもとに『口臭白書2019』を編纂し、日本人の口臭ケアの現状と課題についてまとめました。

実は女性の方が危険!

口臭リスクをもたらすわけ

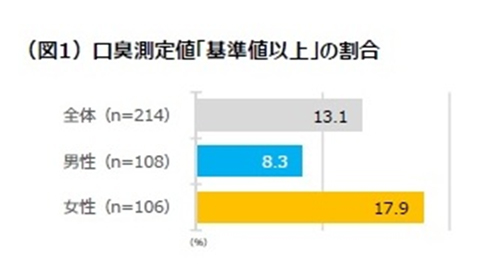

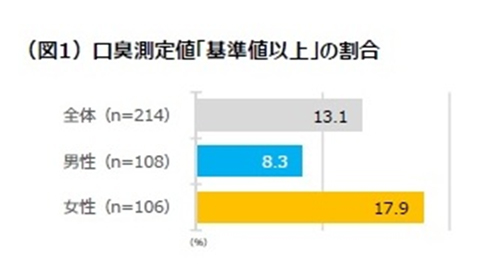

『口臭白書2019』調査によると、口臭測定スコアにおいて基準値(口臭測定スコア50)をオーバーした人の割合が、男性8.3%に対し、女性は17.9%と、女性の方が2倍以上の割合に上りました(図1)。

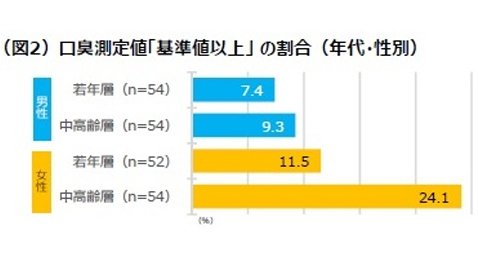

性年代別に見ると(図2)の通り、「中高齢層の男性」9.3%に対し、「若年層の女性」11.5%となり、「中高年の男性より若い女性の方が『口臭がニオう』」という意外な事実が明らかとなりました。

また、より口臭スコアが深刻なのは、40~60代の「中高齢層の女性」であり、基準値を超えた人の割合は24.1%と圧倒的に多く、約4人に1人が基準値オーバーという結果になりました。

※若年層:20~39歳/中高齢層:40~69歳

女性は

「人生で3度、口臭リスクが高まる」

「女性の口臭が深刻な事態」この原因について、歯科医師の若林健史氏は「口臭の原因である歯周病のリスクが、男性に比べ女性の方が高い」という点を指摘します。「口臭には一時的に臭いが発生する『生理的口臭』と、主に口腔内の疾患や汚れに端を発する『病的口臭』がありますが、この病的口臭の原因となる歯周病は、女性ホルモンの分泌量の変化が、口腔内の血液循環やプラーク中の細菌に影響を与える関係で、女性の方がより罹患(りかん)リスクが高いのです。

特に①:思春期 ②:妊娠・出産期 ③:更年期の3つのタイミングで高まりやすいとされています。

今回、女性の方が口臭基準値をオーバーした人が多かったのも、この“女性特有の”歯周病リスクと少なからず関係しているのではないでしょうか」

仕事に家事、子育てと男性以上に日々の用事に追われ、心身の状態を気づかう余裕もなかなか持ちにくい女性。健康はもちろんのこと、対人関係にも大きな影響を及ぼす「口臭」についても、実は男性以上に、一層適切なケアが求められるといえるでしょう。

口臭リスクが高まる時期と原因

思春期

ホルモンバランスが変化しやすい時期。月経のたびに歯ぐきが腫れやすくなる

妊娠・出産期

女性ホルモンが細菌の一種、プレボテーラ・インテルメディアの発育を促進、出血を起こしやすい状態に

更年期

更年期症状の一分症としてホルモンのバランスが崩れ、歯周組織が変化し、歯周病症状が悪化する恐れ

口臭は、自分だけでは治せない。

さわやかな息は、定期的な歯科通院から

多くの人が悩んでいる口臭ですが、歯科医や歯科衛生士の診察・指導を受けている人は極めて少ないのが現状です。

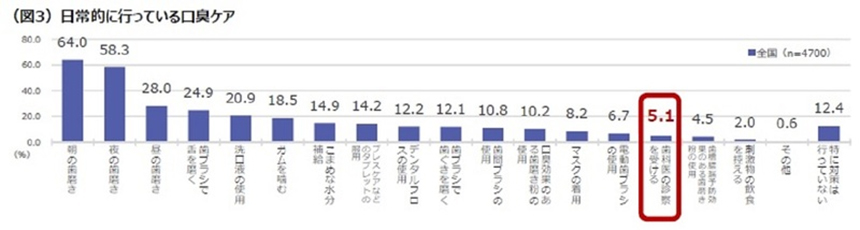

今回の口臭ケア意識調査では、日常的に行っている口臭ケアに関して「歯科医の診察を受ける」と回答した人は、全体のわずか5.1%にとどまりました(図3)。多くの人々にとって「口臭=自分でケアするもの」であることがうかがえます。

自分では治せない「病的口臭」

根本的な解決には歯科医・歯科衛生士の

“プロケア”が不可欠!

口臭にはいくつかの種類がありますが、大きくは「生理的口臭」と「病的口臭」の2種類に分類することができます。

このうち、主に歯周病など口腔内トラブルが原因で発生する病的口臭は、自己流のセルフケアだけでは解消できず、歯科医に通院して治療を受けることが必要といわれています。

生理的口臭

起床時や空腹時、食事の後など一時的に口臭が強くなるもので、時間の経過とともに減少

病的口臭

呼吸器系や消化器系の病気などによるものもあるが、多くは歯周病など口腔内トラブルが原因

若林氏によると、歯周病の有無を問わず、できれば3ヶ月に1回程度のペースで歯医者さんに通うことが、理想的な口臭ケアであるといいます。「もちろん、いま現在歯周病にお困りの方は、その治療に取り組まないと口臭は絶対に治らないですし、いまは目立った口腔内トラブルがないという人も、定期的な通院によって歯をクリーニングしたり、歯科衛生士からケアに関する指導を受けていただきたいと思います」

病的口臭の発端となるのは、歯磨きの際の「磨き残し」が原因で生じる歯垢です。“磨きいる人でも2割程度は磨き残しが生じるといわれています。

「歯を磨く際の癖や骨格・歯並びによって、十分に磨ききれない部分が生じます。いくら時間や回数を増やして熱心なセルフケアを行っても、一歩間違えた方法でケアしてしまうと口臭リスクは低減しません。そのため、歯科衛生士の指導のもと、ご自身の歯磨きの癖や課題を把握することが有効となるのです」(若林氏)

「病的口臭」に至るまでのメカニズム

- 歯間や歯茎の食べかすに、口の中の細菌が付着し歯垢となる

- ネバネバした歯垢に口の中のカルシウムが付着し、石のように固くこびりつき歯石となる

- 歯石にさらに細菌がつき、歯周ポケットに付着し歯周病を引き起こす

- 細菌の塊である歯垢や歯石は歯茎に炎症を起こすため、白血球が集まり細菌と戦う

- その死骸がニオイを発する膿となり、口臭の原因となる

- 日本人の90.6%が「気になった経験あり」

- 口臭予防は“セルフケア”【 自分で】が主流、“プロケア”(歯科医院での診察・指導)予防者はわずか5%

- 日本人の平均歯磨き回数は1日2.2回、3回以上磨く人も30%以上

- 口臭予防にかける時間は1日平均9.5分、コストは月額平均600.8円

- 歯科医院で口臭に関する診察・指導を受ける人は5.1%

- 周囲の口臭が気になる場面・・・特に気になるのは「仕事の打ち合わせ」と「デート」 -割合が最も多かったのは「仕事の打ち合わせ」(69.6%)、日本人の7割が「口臭を我慢しながら仕事している」!? -女性はデート中の相手の口臭に悩む経験が多い(男性32.5%:女性45.7%)

- 都道府県別にみる『口臭ケア意識』口臭予防意識が高い県 全国第1位は徳島県 再下位は三重県 東京は17位

- 人と接する中で相手の口臭が気になるシーン「仕事の打ち合わせをしているとき」(69.6%)が最も多く、日本 人の7割が仕事中の口臭

- 息がさわやかそうな著名人といえば、1位:綾瀬はるかさん(2011票)、2位:新垣結衣さん(1967票)、3位:石原さとみさん(1757票)、4位:北川景子さん (1541票)

- 男性は1位:GACKTさん(831票)、2位:相葉 雅紀さん(779票)、3位:斎藤工さん(650票)、4位:羽生結弦さん(582票)

- 歯磨き頻度ランキング:1位「鹿児島県」(2.45回)、最下位岡山県(1.98回)東京都9位

口臭白書2019へのリンクはこちら

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105545/201905296903/_prw_OR1fl_06B0cbZo.pdf

主なリスク・副作用

- 治療効果は個々の患者様の状態によって異なりますため、治療結果も異なることをご了承ください。

- 治療経過によっては、内科、精神科などの他科の受診をお勧めする場合もあります。

- 治療等に対するリスク、副作用等はありません。